.png)

2025

中間美術館

六月的北京迎來新展季,中間美術館更新兩場主展覽,開啟對生命自我價值的多維探討。展覽“終身練習”與“美在斯——趙文量與楊雨澍的自由世界”將于6月14日同時開幕——前者聚焦與孤獨癥群體和神經多樣性相關的藝術實踐,通過歷史脈絡梳理與現場創作,反思社會對“標準”的定義邊界;后者則回溯藝術家趙文量與楊雨澍在1970年代至1980年代初創作的作品,即使面對困頓的生活也要盡力表達個人的真情實意,充分展現在創作中尋找自由天地的自覺。雙展分別從“社會認知”與“藝術表達”的視角切入,共同探討不同人生階段中自我追尋的多元路徑。

文:盧迎華

1979年7月9日,趙文量與楊雨澍十分敬仰的藝術家劉海粟借來京舉辦個人回顧展之際,前往北海公園畫舫齋參觀從7月7日開始內部觀摩的無名畫會作品展覽。看完展后,他給予了高度的評價,還為畫展題寫了“無名畫會”與“美在斯”兩幅字。84歲高齡的劉海粟的到來和贊賞,給無名畫會的成員們極大的鼓舞和信心。

劉海粟一直是趙文量仰慕的藝術家。1978年冬,劉海粟在中央工藝美術學院演講,特地帶著作品前去聽講的趙文量、楊雨澍和劉是等,上臺去給劉海粟看自己的畫。劉海粟以“心怦怦地躍動”來形容他看到這些畫時的感受,“這是打破學院派老格式、別開生面的畫。主題植根于對生活的愛,筆觸充滿著音樂的旋律感,粗狂中流露出深沉,生機蓬勃,那些稚嫩的地方也顯得天真可愛,有理想,有潛力,有憧憬,有追求。”1 他對畫中的生活和情感產生了強烈的共鳴。他認可這些作品的語言:“他們的作品從中國畫以少勝多,以情感驅使筆墨的優良傳統中,找到了一往情深而又洗練的繪畫語言。”2 與此同時,他與他們的共鳴還有一部分原因是來自于他個人的經歷。在此前艱難的條件下,劉海粟從未停止藝術探索的腳步,而是將寫字、作畫當作精神上的寄托。甚至在此期間通過反復琢磨,在中國畫筆墨用法和意境的基礎上,融合了油畫的藝術效果,磨練出潑墨潑彩的新技法,實現了自己在藝術上的創新。此時,當他看到趙文量和楊雨澍等在充滿禁忌險阻的年月中依舊排除萬難堅持創作,并形成了自己不流俗的風格時,不免令他“如同一位白發斑斑的歌唱家坐在臺下聽完一支曲子努力給新秀鼓掌,一位老花匠用贊美的眼光看到一對青年花匠擔著新品種去趕集那樣”,擊節稱賞。

趙文量,踏雪晚歸,包裝盒紙油畫,1977年,21.5 × 30.5 厘米

當場有個女孩子發問道,“什么最美?”劉海粟脫口而出,“藝術,生活,人的情操!”并用筆為他們寫了三個大字:“美在斯!”在劉海粟看來,“離開人的情操、藝術、社會生活與大自然,美就沒有存身之地。”4 跟文學一樣,1960年代中至1970年代中的藝術也分裂為不同的部分。一個部分,是公開印發的作品,宣傳畫、漫畫,歌頌領袖與宣揚革命主張的主題是這一時期藝術的主流;另一部分,則是隱在的,分散的,是當時藝術的“異質”力量。而無名畫會的作品,正是表現了“異端”特征而處于“地下”狀態。在紅衛兵把老畫家紛紛打成牛鬼蛇神,到處燒畫的時候,他們正在遠郊創作恬靜優美的風景畫。

離開展廳前,劉海粟不忘夸獎推動無名辦展的劉迅。此時的劉迅任北京美術家協會書記處書記,1979年初他在無名成員之一石振宇家看到趙文量、楊雨澍、石振宇和韋海的畫后,當即表示有可能為無名辦展。從劉海粟到劉迅,都激賞了無名畫會成員作品對“美”的表達。這是因為從1970年代末到1980年代初這一過渡期中,老藝術家們在經歷了多年的政治磨難之后,出于對禁欲的逆反,紛紛以“美”為旗幟,意在爭取藝術的“非政治化”和自由表達的權力。這也就是為什么劉海粟和劉迅,都不約而同地在無名畫會成員的作品中發現了自然的美,藝術表達手法的美,更發現了心靈的美。在他們眼中,自然與美成為了心靈的內在背景。

趙文量,父愛,包裝盒紙油畫,1978年,20.5 × 24.5 厘米

楊雨澍,中山公園,紙本油畫,1976年,18.2 × 27.1 厘米

1978年,在思想解放的背景下,“美學熱”拉開序幕。各種美學書刊如雨后春筍,層出不窮,整個社會對美學傾注了極大的熱情。在藝術實踐中,從吳冠中力倡美的言行到印象派風景畫和追求精致的線條組合與裝飾化造型的裝飾美,到將現實浪漫化的詩意美等等,共同構成了這一時期美術的主調,點燃了“美”這一時代精神的火花。

從劫難中復歸的學院藝術家們在此時才有機會開啟用優美的線條、斑斕的色彩、肆意的筆觸和自在的抽象形式刻畫風景、追求詩情畫意的表達。相比之下,無名畫會的藝術家們,特別是趙文量與楊雨澍,在整個六七十年代卻能始終堅持畫自己的畫。這些創作經歷和無法公開的作品是他們獲得在情感、心智和藝術上超越現實的憑借。

趙文量,神鳥,板上油畫,1975年,25 × 33 厘米

作為趙文量楊雨澍藝術中心第八次圍繞兩位藝術家開展的研究展,“美在斯——趙文量與楊雨澍的自由世界”聚焦于兩位藝術家在1970年代初至1980年代初用創作為自己建構的自由世界。目前我們所能找到的他們在這個時期的作品近300張,這是一個相當可觀的數量,也再次印證了藝術對于他們是生存的重要構成這一事實。正如1979年為在畫舫齋辦展而成立無名畫會時他們所寫下的宣言,“貧困、疾病、打擊、誹謗,一切在政治、經濟、時間和精力上的不利都不能使我們動搖。”5

楊雨澍,側面中山公園內端門,牛皮紙板油畫,1970年代,35.5 × 24.5 厘米

趙文量,紅天,紙本油畫,1975年,16.2 × 20.3 厘米

通過這些作品,我們既可以看到趙文量和楊雨澍之間密不可分的關系,也可以看到作為無名畫會的核心人物的趙文量,因具有更成熟的心智、更復雜的思想,與更內斂的藝術控制力,而與更年輕一代的楊雨澍之間的區別。在一定程度上,這些區別也是趙文量與跟隨著他畫畫的其他無名成員們的區別。趙文量出生于1937年,是無名畫會中最年長的藝術家,他對無名的青年畫家們誨人不倦,又善于因材施教,善于幫助后進發展自己的藝術個性,是位良師,也被友人譽為“學院外的義務教授”。劉海粟則認為趙文量是一位基本功扎實、技法老練、變化很多、感覺敏銳的畫家。6 趙文量在這個時期的兩百多張畫作充分展現了其多變和主動創作的高度自覺。這些以靜物和風景寫生為主的作品或非常寫實,或非常寫意,在充分感受了對象之后,或突然縱筆暢流,或畫中突然收筆。他往往通過揉與擦的方式形成輕薄的畫面語言,多以概括性的手法表現對象,用色高雅脫俗,神采兼得。在創作中,他注重主觀體驗和心理真實,講究具實與象征的交融,結合意象與情緒,使作品走向一條向精神世界、心理本質以及生命理想境界拓深的道路,具有濃郁的象征主義色彩,是對當時創作語言和情感普遍性的粗糙傾向的一種自覺的偏移。

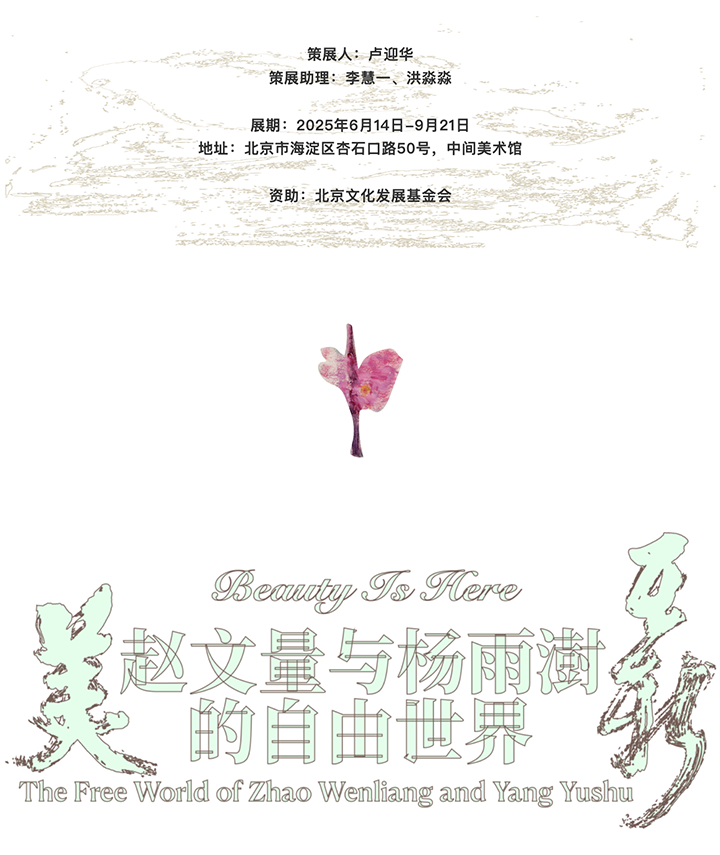

楊雨澍在藝術的理念上始終緊緊跟隨趙文量。出生于1944年的楊雨澍比趙文量年輕7歲,是趙文量的第一位學生。在性格上,相比趙文量沉潛深邃的情感,楊雨澍更加直接外向,愛憎分明。他的畫作也體現了這樣的性格特點,明朗、簡練、灑脫、艷麗,雍容舒展。在畫面上,楊雨澍常用粗大剛健的筆觸、明亮厚實的油彩和大面積的色塊來表現對象。在學習油畫之前學習國畫的經歷,使楊雨澍常用油畫的語匯來表達國畫的散點透視,書法線條之美,墨分七彩,大片留白。劉海粟將楊雨澍的畫視為“大寫意的油畫”,其狂揮的短筆觸令他憶起“凡高和特朗的味道”。

趙文量,晨,紙本油畫,1977年,15.5 × 21.5 厘米

我們從趙文量楊雨澍在這個時期的數百張作品中挑選出60多張畫作,展現了嚴苛年代中留存下來的微光,這些畫面傳導的是心靈的消息。在這十年間,美作為一個精神領域為兩位藝術家支撐出一片個體的自由天地。他們通過花蕾、垂柳、鴿子、大海、小橋、長廊、晨曦、夜霧、日出、月夜等等意象,贊美自然,哀痛對美的毀滅、譴責專橫殘忍。趙文量和楊雨澍在不堪的年代從心靈出發,發現了風景、發現了詩情畫意,描繪純真美好的人與淳樸的生活,抒寫溫馨、感傷的情感,表現樸素、純凈的人性。7 在這些畫面中,作者和他們的描繪對象反復交流,精神得到高度契合,技法變成不惹人注目的角色潛入后臺。沉酣凝蓄,意在弦外。這些心靈化的風景見證了藝術家在惡劣、嚴酷的環境中,保存自我,堅持獨立的思想與創作的方式,“不懈地追求自由與自然,追求那古老而又永遠年青的‘真、善、美’”。8 這對今天的我們應該說具有啟示的意義。

注釋

1. 劉海粟:《美在斯——談幾位青年無名畫家的創作》,《齊魯談藝錄》,山東美術出版社出版1985版,第377-400頁。

2. 同上。

3. 同上。

4. 同上。

5. 《無名畫會宣言》,《新月——趙文量、楊雨澍回顧展》,北京中間美術館2018年版,第191-192頁。

6. 劉海粟:《美在斯——談幾位青年無名畫家的創作》,《齊魯談藝錄》,山東美術出版社出版1985版,第377-400頁。

7. 高爾泰:《“無名畫展”印象記》,《論美》,蘭州甘肅人民出版社1982年版,第104-107頁。

8. 《無名畫會宣言》,《新月——趙文量、楊雨澍回顧展》,北京中間美術館2018年版,第191-192頁。

趙文量

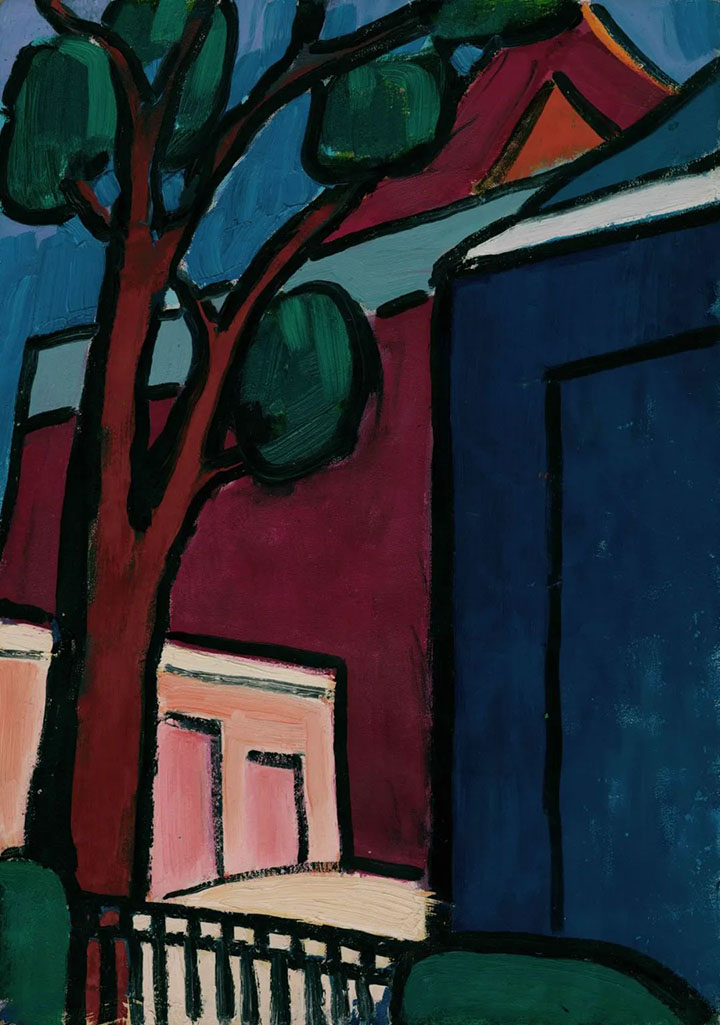

藝術家趙文量生于哈爾濱。1956年報考央美時創作了真正意義上的處女作《大樹麥田》,但因評價當時繪畫“千篇一律”而落榜。次年進入北京熙化美術補習學校正式開始學習油畫,1959年與楊雨澍相識,并逐漸結識后來成為“無名畫會”中堅力量的張達安、石振宇等人,常常相約一同繪畫。在多地創作受阻后開始外出至玉淵潭公園等地寫生,此即“玉淵潭畫派”的起點,1979年為辦展而更名為“無名畫會”。之后的六年里趙文量一直照顧母親,在母親離世后近20年中多次遠游寫生。終其一生,趙文量一直堅持創作,以藝術為志業,直至2019年因病離世。

楊雨澍

藝術家楊雨澍生于北京,自小對繪畫感興趣,但因出身問題屢次被藝術學院拒之門外。1959年在北京熙化美術補習學校結識趙文量,并于1962年成為其第一個學生,開始了兩人長達一生的友誼。1966年的“紅八月”和“破四舊”等運動更加堅定了他持續創作的想法,參與組織了“無名畫會”在1979年和1981年舉辦的兩次公開展覽,并于1980年代在友人家中舉辦多次非公開展覽。1986年短暫的工作經歷后,一直出游各地寫生。